科普文章

育儿课堂丨喘息背后:儿童哮喘的无声警报与家庭守护指南

深夜,儿科急诊室的门被猛地推开,5岁的童童蜷缩在妈妈怀里,每一次呼气都伴随着尖锐的哨鸣声,小小的胸膛剧烈起伏,嘴唇泛着淡淡的青紫色。3天前,他只是在感冒后有些轻微咳嗽,此刻却被儿童哮喘的魔爪扼住了咽喉。这种场景,在儿科急诊室几乎每天上演——我国20岁以下哮喘患者超过600万,其中约1/3经历过需要急诊的危险发作。

一、儿童哮喘:不只是“喘”那么简单

儿童哮喘本质是慢性气道炎症性疾病,但具有鲜明特点:

- 喘息≠哮喘。婴幼儿首次喘息多由病毒感染诱发(如呼吸道合胞病毒),仅约40%会发展为持续性哮喘。真正的哮喘需要反复喘息发作,且发作与特定诱因相关(如活动、过敏原、大哭、大笑等)。

- “沉默”的炎症。即使没有明显喘息,慢性气道炎症仍在持续损害气道,导致肺功能不可逆下降。

- 诊断更具挑战。5岁以下儿童难以配合肺功能检查,诊断更依赖症状模式、家族史(父母一方哮喘,风险增加3-5倍)、过敏状态评估(如湿疹、过敏性鼻炎)及对治疗的反应。

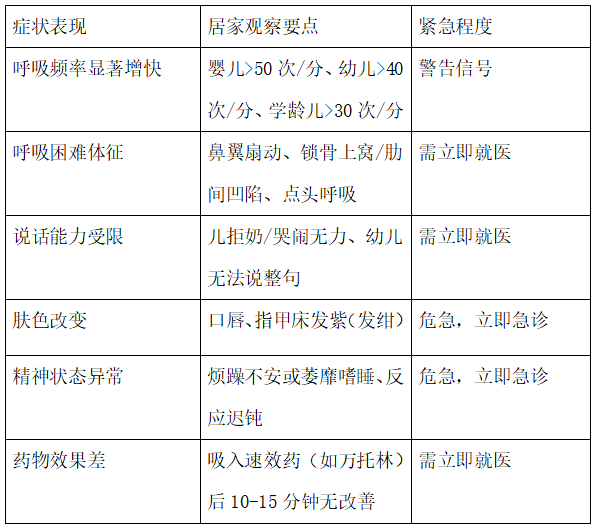

二、识别高危信号:从喘息到危象

家长需警惕这些儿童哮喘“红色警报”:

三、家庭急救:争分夺秒的关键处置

当孩子出现中重度发作迹象时:

1. 立即用药

- 使用支气管舒张剂,每20分钟可重复一次,1小时内不超过3次。

- 如医生曾处方口服激素(如泼尼松),按医嘱紧急服用。

2. 紧急求助

- 在用药同时立即拨打120或前往急诊,切勿因暂时缓解而延误。

3. 体位与安抚

- 抱孩子坐直或半卧位,身体略前倾。

- 保持冷静,轻声安抚——家长的恐慌会加剧孩子呼吸困难。

4. 氧疗(如具备条件)

5. 记录信息

- 记录发作时间、诱因、用药时间及剂量,供医生参考。

- 精准识别并规避诱因

- 过敏原:尘螨(勤换床单、热水洗、除螨仪、防螨罩)、花粉(关注预报、关窗、外出后清洁)、霉菌(除湿、修漏水)、宠物(理想不饲养,或限制活动区域、勤洗澡)。

- 感染:流感疫苗每年接种、勤洗手、避免接触呼吸道感染者。

- 刺激物:绝对避免主动及被动吸烟,远离油烟、香水、空气清新剂、蚊香等。

- 其他:冷空气(外出戴口罩)、剧烈运动(做好热身、可预先用药)、情绪激动。

-冰箱门),确保所有照护者知晓。

- 肺功能监测与定期随访

- ≥5岁儿童应定期(每3-6个月)进行肺功能检查

- 哮喘日记:记录症状、用药、PEF值、可能诱因。

- 即使无症状,也需按医嘱定期复诊评估,调整方案。

四、走出误区:科学认知助力健康成长

误区一:“孩子长大哮喘就好了,不用长期用药。”

- 真相:部分患儿青春期症状可能缓解,但气道炎症和高反应性常持续存在,成年后易复发。规范治疗保护肺功能发育是关键,擅自停药可能导致频繁发作,影响学习、活动及生长发育。

误区二:“吸入激素影响孩子长个子。”

- 真相:大量研究证实,低-中剂量ICS对儿童最终身高的影响非常轻微,远低于反复哮喘未控制导致的缺氧、睡眠障碍、活动受限对生长发育的危害。医生会使用最低有效剂量并监测生长曲线。

误区三:“哮喘孩子不能运动。”

- 真相:规律、适度的运动(如游泳、步行、体操)对哮喘儿童有益,能增强心肺功能,减少发作。关键在于:

- 确保哮喘处于良好控制状态。

- 运动前充分热身。

- 寒冷天气选择室内运动或戴口罩。

- 必要时运动前预先吸入缓解药。

- 避免在空气污染严重或花粉浓度高时剧烈户外运动。

五、儿童哮喘的管理是场“家庭总动员”

1. 知识武装:家长主动学习哮喘知识,参加医院患教活动。

2. 环境营造:打造低敏、无烟、清洁的家居环境。

3. 规范执行:严格遵医嘱用药,熟练操作吸入装置,定期清洁装置。

4. 细心观察:留意孩子症状变化、活动耐力、夜间睡眠情况。

5. 心理支持:消除孩子的病耻感和恐惧,鼓励其正常参与社交和学习,与学校老师充分沟通,告知病情和应急方案。

每一次规范用药,每一次环境清洁,每一次峰流速的测量,都是父母为孩子搭建的隐形呼吸堡垒。哮喘儿童的世界不应被喘息声笼罩,他们同样可以奔跑、欢笑、追逐梦想——正如那些站在奥运领奖台上的哮喘运动员们所证明的。掌握科学知识,与医生紧密合作,让孩子的每一次呼吸都充满自由的力量。

审稿:刘莹

编辑:陈劼明

责编:刘芙蓉

审核:鲁美苏

医院地址:郑州市康复前街7号

母婴服务热线:0371-66903131

投稿反馈邮箱:zdsfyjkjyk@126.com