医院动态

25周超早产宝宝顺利“毕业”!家庭参与式护理一路护航

近日,郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)东院区新生儿科联合多学科团队,经过全体医护人员3个多月的日夜坚守与精细化治疗,成功救治一名胎龄仅25+5周的超早产儿。数日前患儿体重增至3570克,顺利出院。这名患儿是东院区新生儿科开科以来,“顺利”毕业的数名超早产儿之一,是最小胎龄,实为“优秀毕业生”。

危急降临

2025年1月4日,一名孕周25+5周的产妇因妊娠期糖尿病及先兆早产需紧急剖宫产,随即新生儿科迅速启动"超早产儿救治预案",组建由产科、麻醉科、新生儿科医护组成的抢救团队,宝妈成功分娩一名体重860克的早产宝宝,患儿出生后呼吸困难明显,面临呼吸衰竭、颅内出血、感染等多重生死考验,救治团队于手术室内完成气管插管、T组合复苏等操作后,立即转入新生儿科进行高级生命支持及全程监护。

攻坚克难

在郑大三附院副院长徐发林、新生儿科主任董慧芳、总护士长赵晨静的带领下,病区主任夏磊、护士长乔青组建了超早产儿救治团队并为患儿制定了“个体化救治方案”,确保为患儿提供最有效的治疗方案,帮助患儿渡过每个难关:

尽早应用“肺表面活性物质+无创呼吸机序贯治疗”策略,逐步撤下无创辅助通气;

通过脐静脉置管及中心静脉置管,减少了患儿因治疗需要反复穿刺的痛苦,同时联合静脉营养和早期微量喂养,实现营养转变期到稳定生长期的过渡,再到母乳喂养配合母乳强化剂喂养的营养闯关;

新生儿多功能暖箱固定位置放置,实施保护性隔离,每班责任护士专人护理,严格执行手卫生及院感防控措施要求;

通过“鸟巢式护理”“音乐疗法”“智护训练”等发育支持性护理,促进超早产宝宝生长发育。

住院期间患儿发生像喂养不耐受、动脉导管未闭等并发症,董慧芳和夏磊及时调整个体化治疗方案,成功化解危机。

传统新生儿科管理模式通常要求母婴分离,住院期间无法陪伴,而郑大三附院东院区新生儿科医护团队在医院硬件设施的加持下,打破常规,充分利用新设施,合理安排治疗时间,自患儿生命体征相对稳定起,便邀请父母进入病房成为护理“协作者”。医护团队为家长定制了分阶段家庭参与式护理计划:

第一阶段(急救期):通过面对面及电话沟通病情、邮件图文等方式缓解家长焦虑;

第二阶段(稳定期):带领家长进入病房探视,缓解思念、消除担忧;

第三阶段(恢复期):开展袋鼠式护理、口腔按摩、喂养训练等专项技能,培养家长照护能力;

“第一次触碰孩子时,她只有我的手掌大,但体温传递的瞬间,我们真正感受到了为人父母的责任。”患儿妈妈哽咽道。

家庭化病房

作为新手父母,对超早产儿存在一定的焦虑及紧张,不敢独自照护,害怕突发情况无法处理而中断这来之不易的进步。家庭化病房既是患儿从保温箱到自然温度的一个过渡,也是新手父母与宝宝开始认识、了解及熟悉的过程。在家庭化病房的一段时间,除了患儿需要从鼻导管吸氧过渡到停止氧疗、从经口喂养和鼻饲喂养相结合成功过渡为全经口喂养以外,新手爸妈还成功学会了24小时独立全程照护、掌握了照护技能及突发情况的处理措施。最终,宝爸宝妈充满自信的带着“毕业”的宝宝出院回家,成功的陪伴宝宝从医院照护过渡到家庭照护。

生命礼赞

“宝宝每次10克体重的增长、1毫升奶量的进步,都是新生儿科全体医护团队日夜守护的成果。”患儿家长含泪致谢:“感恩医护人员用专业和爱心托起了我们宝宝的第一步。”

从860克的“超早产宝宝”到茁壮成长的婴儿,从重症监护室的精密仪器到家庭温暖的怀抱,我们见证的不仅是医学的力量,更是生命的韧性。未来,随着围产医学的进步和家庭参与式护理的普及,越来越多的超早产儿将突破生存极限,拥抱更广阔的人生。

“超早产儿救治不仅是技术比拼,更是爱的马拉松”,夏磊强调。

郑大三附院东院区新生儿科自开科以来已有7月余,已收治超低出生体重儿(750-999g)十余例,家庭化病房患儿70余例。每一个生命的诞生都是奇迹,而超早产儿的救治更是一场与时间的赛跑、与命运的博弈。在这条充满挑战的路上,医护人员以专业与坚守为盾,家庭以爱与信念为矛,共同为这些脆弱却顽强的生命筑起希望的堡垒。

呵护新生,追梦未来。愿每一个早到的天使,都能在爱与科学的守护下,勇敢追梦,自由生长。他们的未来,是我们共同书写的生命赞歌。

( 投稿邮箱zdsfy@126.com)

文字:东院区新生儿科 尹洁 夏磊 乔青

编辑:刘睿博

责编:张利民

审核:华小亚

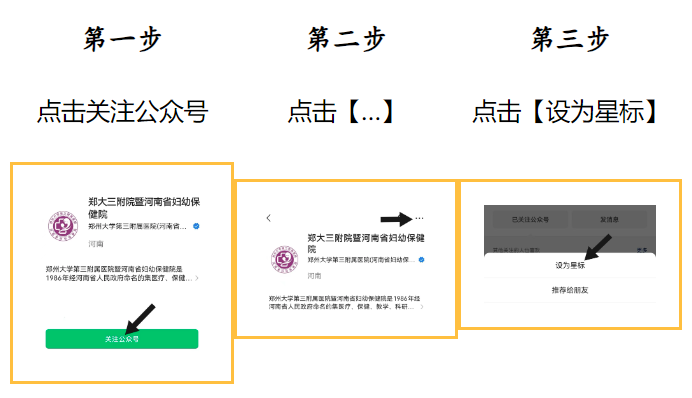

微信改版啦

为了不错过我们的推送

大家记得把 郑大三附院暨河南省妇幼保健院

“设为星标”哦~

关注我们

了解更多妇幼健康科普知识